Citation : Sylvie

30mg/j, d'après l'étude CNAM, c'est déjà :

- un sur risque de mortalité de 41% (HR= 1,41 (IC95% = 1,09 - 1,84) pour une dose comprise entre 30 et 75 mg/j)

- Un risque d'hospitalisation pour maladies infectieuses et parasitaires doublé !!!

- Un sérieux risque de décès par infarctus (3,71 valeur significative), qui ouf diminue de moitié en passant dans la tranche 75-180, pour d'ailleurs disparaitre en dessus de 180mg/j

Chère madame

Soit vous maitrisez mal le domaine (ce que vous reconnaissez par ailleurs), soit vous tentez de discréditer cette étude en mettant en avant des valeurs qui peuvent paraître aberrantes si l’on n’en connait pas le sens statistique, et surtout vous ne nommez pas les concepts qui sont derrière, suscitant ainsi la confusion chez des lecteurs non experts: en particulier la notion de

variation du risque relatif (les fameux pourcentages). Vous en citez quelques-uns sans, justement, les mettre en relation, les faisant donc passer pour

augmentation du risque absolu.

Voilà déjà deux concepts statistiques qu’il faut bien comprendre avant lecture de l’étude. Ils font partie des quelques concepts à connaitre, pas si difficiles à comprendre, d’ailleurs. Les voici donc expliqués pour qui serait intéressé par la chose.

Etude CNAM : mortalité

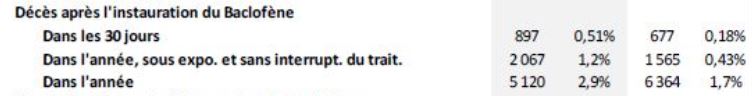

Tableau de synthèse 11, p. 26

Sur quoi portent précisément ces données : sur la mortalité, dans l’année qui suit le début du traitement, selon que l’on prenne du baclofène (colonnes 1 & 2), n = 175 480, ou l’un des 4 autres médicaments disponibles sur prescription (colonnes 3 & 4), n =367 631. J’analyse la dernière ligne.

Le

risque absolu c’est le pourcentage d’événements dans le groupe considéré. Soit 2.9 % si l’on prend le baclofène (RAb), 1.7% si l’on prend l’un des autres traitements (RAa).

Nous avons donc une

augmentation du risque absolu de 1,2 % (RAb –RAa). Dit autrement, en traitant 100 patients avec du baclofène plutôt qu’avec un des autres traitements, l’on aura 1,2 décès supplémentaire dans l’année.

Le

risque relatif est un rapport entre deux valeurs. Ici : RAb/RAa, 2.9/1.7 = 1.7. Dit autrement, en débutant un traitement avec du baclofène plutôt qu’avec l’un des autres traitements, l’on risque de mourir 1,7 fois de plus dans l’année qui suit. L’étude utilise une version particulière de risque relatif, le hazard ratio, noté HR dans les tableaux.

La

variation relative du risque est donc de 70 % : (RAb-RAa)/RAa). Voilà qui fait peur ou paraît aberrant ! Si du moins l’on ne comprend pas le concept. J’y reviens de suite en

nota bene.

Une façon courante de traiter ces données en médecine est de calculer le nombre de patients qu’il faut traiter pour obtenir un évènement (favorable ou défavorable). En l’occurrence, statistiquement, combien faut-il traiter de patients par baclofène plutôt que par un autre traitement reconnu pour obtenir un mort supplémentaire dans l’année ? Réponse : 83 (=1/1.2%)

En nombre absolu cela donne ceci : sur ces 175 480 patients qui ont entamé un traitement baclofène, 5120 sont décédés dans l’année qui a suivi. La surmortalité par rapport aux patients traités par les autres traitements reconnus est de 2105 patients (41% du total décès).

On obtient ce nombre de 2 manières :

- effectif * augmentation RA : 175 480 * 1.2% ;

- effectif / nombre de patients à traiter : 175 480 / 83,33.

Voilà un traitement rapide des données brutes de mortalité de cette étude, et surtout les concepts clés qu’il faut bien avoir en tête. On n’envisage pas encore, ici, la cohérence des cohortes ni le degré de confiance à accorder aux traitements que l’on en fera et surtout pas la causalité, qui n’est jamais concernée dans ce genre d’étude. N’est pas plus abordée l’efficacité des traitements, bien qu’elle puisse être hypothétiquement questionnée par certains indicateurs.

Nota bene : le danger des pourcentages relatifs

Variation relative du risque : 70 %.

Bigre, cela fait froid dans le dos.

Mais il faut… relativiser, puisque c’est un pourcentage relatif ! Il faut toujours regarder les nombres de la relation.

Exemple:

Changeons les mortalités 2.9% et 1.7% par :

Une forte mortalité : 34% et 20%

Une faible mortalité : 0,51 % et 0,3%

Respectivement, 14% et 0,21% d’augmentation du risque absolu. Ce n’est pas pareil !!!

Le croirez-vous ?, les valeurs relatives sont les mêmes dans les 3 groupes : 1.7 et 70 % !

Par contre, le nombre de patients à traiter pour obtenir une mort supplémentaire varie dramatiquement : respectivement, 7 et 476.

N’étant ni médecin ni familier des taux de mortalité en épidémiologie, je m’arrête là. Ce qu’il me manque, en fait, c’est le taux de mortalité dans la population alcoolique comparable non traitée. Mais ce taux, cette étude ne peut pas le connaitre puisque, par définition, les malades non traités ne sont pas connus de la CNAM !

Notre ami médecin Phil, qui est urgentiste si j’ai bien compris et donc confronté à ce type de données dans ses arbres décisionnels face à des urgences vitales, pourrait nous éclairer là-dessus.

PS

C’est bien aimable de vous préoccuper de mon sort statistique à 30 mg, mais si vous aviez lu attentivement l’étude, vous auriez de suite compris qu’elle ne me concerne pas.